來源: 編輯:匿名 發表時間:2023-10-24 08:54:23 熱度:8

【文/觀察者網專欄作者 戴雨瀟】

日前,第三屆中國西藏“環喜馬拉雅”國際合作論壇在西藏林芝舉行。值得注意的是,論壇官方對於“西藏”兩個字的英譯使用了漢語拼音“Xizang”,而不是此前經常出現的英文譯名“Tibet”。

第三屆中國西藏“環喜馬拉雅”國際合作論壇(《西藏日報》)

近年來無論是西藏當地的路牌標語,還是我國媒體對西藏的報道,“Xizang”的比例都在逐漸上升。

所謂“自由亞洲電台”等西方政府控制的反華媒體也留意到了這一變化,开始撰文批判我國使用 “Xizang” 翻譯“西藏”一詞。這恰恰從另一個角度證明了“Xizang”的譯法正中西方反華勢力和分裂分子的話語要害。

英語裏的 “Tibet” 是怎么來的?漢語中的“西藏”又是什么意思?爲什么反華勢力不愿意使用漢語拼音翻譯“西藏”一詞?本文針對這些問題作一試析。

一、來源復雜的 ”Tibet“

關於“Tibet”一詞的起源衆說紛紜。在18世紀,英文中就已經出現了這一詞。在17世紀的拉丁文文獻中,青藏高原附近地區被稱作”Tibetum“。而這個詞的其他變種在西方語言中出現得更早。例如13世紀歐洲天主教方濟各會傳教士魯不魯乞等人曾將這片區域稱作“Tebet”。

至於“Tibet”/“Tebet”最終起源於哪裏,目前有幾種不同的理論。

一說來自藏語。上古時期在青藏高原和雅魯藏布江流域活動的藏族先民,將自己的族人和自己活動的區域叫做“博”(བོད་,"bod”)。柔克義(William Woodville Rockhill)、梅維恆(Victor Henry Mair)和勞倫斯·奧斯汀·瓦德爾(Laurence Austine Waddell)等西方的漢學家或藏學家認爲,既然“博”代表西藏,那么由此派生的“上部西藏/高地西藏”一詞在藏語裏就是“多博”(སྟོད་བོད་,“Stod-bod”),到蒙古語中發音演變爲 “Töwöd”,到突厥語中演變爲 “Tübüt/Tüpöt”,到阿拉伯語中演變爲 “Tibbat”,直到變成西方語言中的 “Tibet”[1][2][3]。此說出現較早,而且影響廣泛,但基本屬於主觀臆測,缺乏漢、藏文獻支持。

一說來自於突厥語。例如東方學家巴贊和漢密爾頓認爲突厥語用“峭壁或高地”即“tüpät”(tüpä的復數形式)來指代青藏高原這個“世界之巔”。隨後被馬可波羅寫成 “Tebet”,傳入西方成爲流行的“Tibet”[4]。

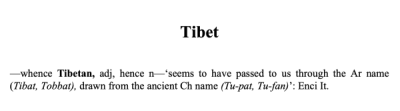

一說來自漢語。例如埃裏克·帕特裏奇編寫的《簡明現代英語詞源詞典》(A Short Etymological Dictionary of Modern English)的 ”Tibet“ 詞條稱其來自漢語的 ”Tu-pat“, "Tu-fan" 即“吐蕃”的轉寫。

《簡明現代英語詞源詞典》認爲 “Tibet “ 的詞源是漢語的“吐蕃”(A Short Etymological Dictionary of Modern English)

二、撲朔迷離的“吐蕃”

漢語的“吐蕃”又是怎么一回事?在探究這個問題之前,我們有必要先釐清“吐蕃”的正確讀音。

今天很多人將“吐蕃”讀作 /tǔ bō/,這一讀法其實是相當晚近的發明。我國馬克思主義民族學家牙含章等學者推測藏人自稱的“博”(bod)對音“吐蕃”的“蕃”[5]。在當時“名從主人”原則的推動下,1961年田漢的話劇《文成公主》首次把“吐蕃”公开讀爲 /tǔ bō/,後續影響了《辭海》和《新華字典》等權威辭書的注音,逐漸成爲社會主流[6]。

實際上按照歷史的記載和古人的習慣,“吐蕃”在現代標准漢語中應當讀作 /tǔ fán/,而非 /tǔ bō/。

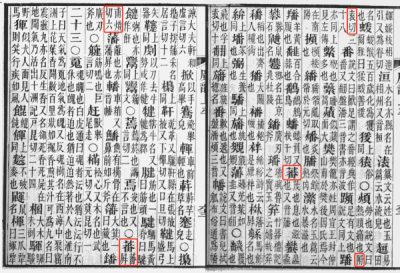

按照《廣韻》,“蕃”字在中古漢語裏只有兩種讀法,一作“附袁切”(聲母 /p/),意爲“草木生長繁茂”;一作“甫煩切”(聲母 /b/),意爲“屏障,通藩”。當時這兩個讀音可分別擬構爲 /pǐwɐn/ 和 /bǐwɐn/,演變到今天對應不同音調的 /fán/ 和 /fān/。宋人史炤在《資治通鑑釋文》中更是明確指出“吐蕃”的“蕃”讀“方煩切”,即今天的 /fán/。

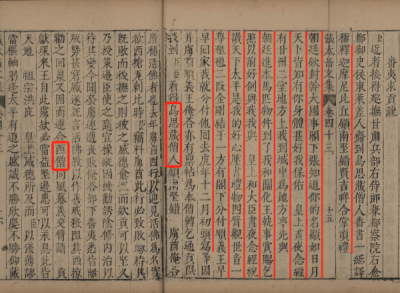

蕃在古代只有 /fan/ 的音(《廣韻》)

此外古詩也可作爲證據。例如唐朝賈島《寄滄州李尚書》“青冢驕回鶻,蕭關陷吐蕃。何時霖歲旱,早晚雪邦冤。”(“蕃”“冤”押韻),高適《同李員外賀哥舒大夫破九曲之作》“遙傳副丞相,昨日破西蕃。作氣群山動,揚軍大旆翻。”(“蕃”“翻”押韻)等等。

直到清朝,都有單隆周的七律《秋懷十四》雲“沐國當年閫外尊,煌煌帶礪誓書存。波摧萬騎傳榆水,桴臥千城壓吐蕃。蒟醬紅藤通貢獻,金沙玉筍炤乾坤。攀髯涕泣祥雲散,何處堪招楚客魂。”足見“吐蕃”的稱呼從唐朝直到清朝,人們都是將“蕃”讀作“煩”或“番”的音。

明確讀音之後,我們再來探究含義。關於“吐蕃”名稱的起源也有多種理論:

一說“吐蕃”即“禿發”(這又是一個“蕃”讀 /fán/ 的旁證)。據《舊唐書》記載:“以禿發爲國號,語訛謂之吐蕃。”南涼禿發氏本屬鮮卑拓跋的一支,而“禿發”就是“拓跋”的異寫。

一說“吐”即在青海的“吐谷渾國”的簡稱,後來陰差陽錯繼續被唐人用來繼續指代吞並吐谷渾疆域的吐蕃政權。證據是《新唐書》記載“武德六年(623年),四月己西,吐蕃陷芳州。”《資治通鑑》記載同一件事寫的是:“武德六年,夏,四月,吐谷渾寇芳州。”[7]而這裏的“蕃”就是“藩國”。唐朝將西藏地區的政權稱作“藩國”表示天子對其的認可(參見《漢語大詞典》“吐蕃”條目以及安徽大學楊軍教授的論述[8])。

一說“吐蕃”來自“絲綢之路”上的國際語言——粟特語對今天西藏東北部族群的稱呼“大蕃”“*tupun”,含義等同於藏語的“博欽波”(བོད་ཆེན་པོ,”bod chen po“)。這個詞是由 “tu-”(粟特語的“大”、“偉大”)和藏人對青藏高原地區的別稱 “bon” 在粟特語的轉寫 “pun” 拼接而成。有時在藏語中 བོད (bod)會被寫成 བོན (bon),也譯爲“苯”。

同樣按照此說,粟特語的 “tu-” 結合藏語中的 “bod” 在粟特語的轉寫 “put” 組成的 “*tuput” 向西傳入伊斯蘭世界,隨後進入印歐語言,演變爲 “Tibet”;向東傳入突厥語,隨後又進入蒙古語,成了“土卜惕/禿伯歹”(ᡐᡈᡋᡈᡑ,”töböd”)。蒙古念法後來又進入滿語,變成了清朝早期的“圖白忒/土伯特”(ᡨᡠ᠋ᠪᡝᡨ,”tubet“)。

也就是說,漢語的“吐蕃”和西方以及蒙、滿語言的“土伯特”(Tibet)是源於兩個粟特語同義名詞,意思都是指歷史上曾經存在的吐蕃(大蕃)政權及其活動的區域[9]。

必須明確的一點是,無論按照上述何種理論,在歷史上藏語裏並不存在一個發音類似 ”to-bod“ 的詞匯用以稱呼藏地或藏人。中國的“吐蕃”和外國的 “Tibet” 都是非藏語人群對藏地的綽號或二手拼接而成的復合詞。1933年任乃強在《西康圖經》裏寫道:“土伯特之名,藏人殊不自知。康熙以後,西藏用兵,交接頻繁。華人數詢問藏人以土伯特命名之義,藏人皆不自承。時人覺此名稱不當,始有西藏、西招等異稱蜂起。雍乾以後,土伯特之名亦寖廢矣。”

現代藏文裏的ཐུ་བྷོད་(thubhod)是從外國語言裏來源不明的 “Tibet” 和漢語“吐蕃”的錯誤讀法 /tǔ bō/ 音譯回藏語的新造詞,實爲畫蛇添足、多此一舉。

三、漢語中的“藏”

不同於 “Tibet” 和“吐蕃”撲朔迷離的起源,今天漢語使用的“西藏”一詞的來龍去脈則較爲清晰。

西元9世紀吐蕃覆滅後,西藏地區分裂成衆多部落。直到13世紀蒙古人在草原興起,不久後蒙元开始統治西藏。

在1279-1281年,忽必烈在青藏高原地區設立了三個宣慰使司都元帥府:“吐蕃等處”(轄今青海和甘肅部分地區)、“吐蕃等路”(轄今西藏、青海和四川部分地區)和“烏思藏納裏速古魯孫等三路”(轄今西藏自治區西部大部分地區)。最後這個超長的名字裏包含了三個地方,“烏思”“藏”和“納裏速古魯孫”。

其中“烏思/烏斯”即“衛”(དབུས་,“dbus”),指的是今天拉薩市大部分、山南市和林芝市西部。“烏思”是藏語裏“中央”的意思。明清時稱這部分爲“前藏”。

“藏”(གཙང་,“gtsang”),指今天日喀則市大部分地區。“藏”這個名字來自古地名,最初泛指雅魯藏布江上遊、日喀則以西、以北的廣闊地區,早在松贊幹布統一西藏和周邊地區建立吐蕃政權之前就已經存在。由於時間久遠,“藏”最初的含義已不可考,或來自藏語的“聖潔”一詞。明清時亦稱此地爲“後藏”。

“納裏速古魯孫”(མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ,“mnga' ris skor gsum”)即今天的阿裏地區。“納裏速”在藏語中意爲“土地”或“領地”,“古魯孫”的意思是“三圍”或“三郭”。清朝將“納裏速”改譯“阿裏”。

歷史上的“衛”“藏”“阿裏”三地大致方位

四、“西藏”一詞源自滿語?

近代學者通常認爲“西藏”的漢名爲清朝創制並確定下來。例如我國近代藏學研究先驅任乃強指出“西藏”之名首次出現於康熙朝,到乾隆時代派駐“駐藏大臣”,西藏地名得以固定。1961年周恩來審查話劇《文成公主》時問到西藏地名的出處,要求史學界弄清楚語源。藏學家牙含章受命考證,也得出了類似的結論——“‘西藏’這一名稱是清初創造出來的”[5]。

受上述研究的影響,至今仍有不少學者持此說。例如當代藏學家陳慶英等主編的《西藏通史》中介紹:“‘西藏’之名有明確內涵並被確定下來是在康熙朝”[10]。

在此說的基礎上,近年來又出現“西藏”的名稱起源於滿語的說法。陳慶英在文章中指出,因爲藏文“衛藏”中的“衛”和滿文中的 “wargi” “讀音相近”,所以是滿人先用 “wargi dzang”(ᠸᠠᡵᡤᡳ ᡯᠠᠩ)翻譯“衛藏”,然後由於 “wargi” 在滿文中還有“西方”的意思,所以再翻譯成漢語就變成了“西藏”[11]。

此說影響廣泛,不僅出現在了網絡百科和媒體報道裏,而且見諸“中國西藏信息中心”等國內政府官方網站。更有台灣媒體在此說的基礎上進一步發揮,宣揚漢語中的“西藏”一詞是清人對滿語的訛譯,達到削弱“西藏”稱呼正當性的目的。

台灣媒體基於陳慶英觀點進一步稱“西藏”一詞是清人對滿語的訛譯(雅虎新聞)

我認爲此說缺乏充足的證據,應屬望文生義。

首先,據陝西師範大學的石巖剛先生考證,在1630年的《大金喇嘛法師寶記》滿漢雙語碑文中,漢文“烏斯藏”對應的滿文是 "ucir-tu oron" ,這個詞是對蒙文詞的滿文音寫,意爲“具金剛之地”。也就是說滿人當時沒有去音譯“烏斯藏”,而是直接借用蒙文的佛教詞匯稱呼這片地方。石查閱更晚近的滿文文獻也未發現滿語中出現了相應的詞匯用來對應“烏斯藏”[12]。

更決定性的證據是,“衛”或“烏思”(དབུས་,"dbus")當時在藏語中的讀音接近拼音的 /wü/,而滿語“西方的”(“wargi”)一詞發音接近 /war ki/,兩詞的發音有很大的區別,甚至連音節數都不同。經查證,在藏滿雙語發展的任何歷史時期,“wargi” 從來就沒有出現過類似 “dbus” 的發音。

此外我們通過查詢清朝乾隆年間官方編纂的權威辭書《五體清文鑑》發現,藏語的“烏斯藏”或“衛藏”(དབུས་གཙང,“dbus gtsang”)在滿文裏對應的音寫方法就是 ᠸᡝᡳᡯᠠᠩ (weidzang)[13]。可見就算滿人想要音譯“衛”或“烏思”,在滿語裏也能找到類似 /wei/ 的音,沒有理由舍近求遠去用 "wargi" 一詞。

清朝官方編纂的辭書中藏語 ”dbus gtsang“ 對應漢語“西藏”和滿文音寫 ”weidzang“,從上到下依次爲滿文、藏文、滿文轉寫藏文、滿文音寫藏文、蒙文、回文(察合台文)、滿文音寫回文、漢文。(《五體清文鑑》)

牙含章、陳慶英等人會得出“西藏”誕生於清朝或源自滿語的結論,還是因爲對史料的掌握不夠全面。清朝官方編纂的《明史》中確實沒有出現“西藏”一詞,但是在被清朝列爲禁書的其他明朝史料《明實錄》和《皇明經世文編》中,“西藏”一詞早已出現,而且具有相當明確的內涵。到清代康雍乾時期“西藏”成爲法定的正式名稱,這之間存在一條清晰的流傳脈絡。

所以更合理的解釋是滿清入關後接觸了大量漢文文獻,方才從明朝人哪裏中學到了“西藏”的叫法和其含義(西海以西的藏地),到了康熙朝开始將漢文的“西藏”意譯回滿語創造了 “wargi dzang”(西邊的藏)一詞。說“西藏”是從滿語翻譯成漢語實爲本末倒置。

五、“西藏”二字首次出現於明朝史料

對於“西藏”的地名在明朝的出現和演化,李勤璞先生有詳細論述,本文略作釋讀[14]。

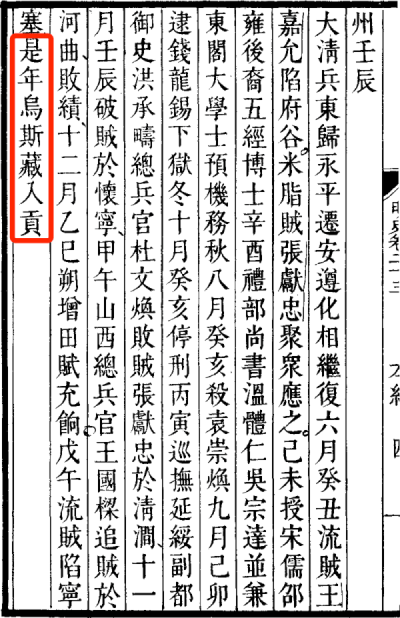

元朝將“烏思藏”正式當做行政區劃名稱之後,明初沿用了這個說法。史載洪武五年(1372年)烏斯藏內附,翌年大明設立“烏思藏衛”,起初屬西安行都司兼轄,隨後升爲“烏思藏都指揮使司”。終明一朝直到崇禎年間史料中都有烏思藏入貢的記錄[15]。

清張廷玉等主撰的《明史》記載崇禎三年(1630年)烏斯藏入貢(《明史 · 卷二十三 · 莊烈帝一》)

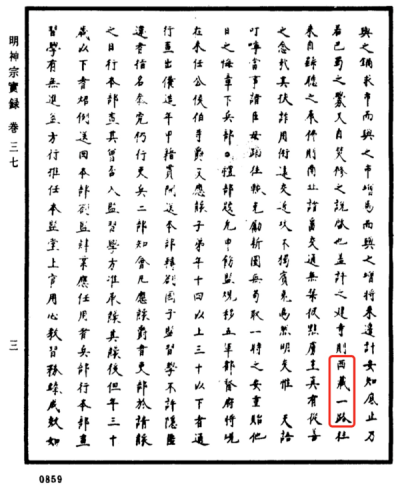

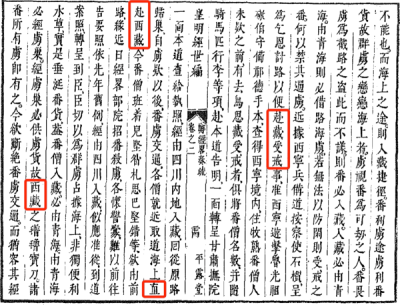

“西藏”二字首次出現於《明神宗顯皇帝實錄 · 卷之三十七》萬歷三年蔡汝賢的奏疏中,其中的一句是:“蓋許之建寺,則西藏一路往來自繇;聽之奉佛,則南北諸番交通無禁。”[16]

萬歷三年蔡汝賢奏疏中首次出現“西藏”二字(《明神宗顯皇帝實錄 · 卷之三十七》)

這裏的“西藏一路”從字面意思來看指的是從“西海”(青海湖)到“藏地”(烏斯藏)去的道路。

在蔡汝賢上奏三年後,三世達賴喇嘛索南嘉錯向元輔張居正致函,在信中自稱“釋迦摩尼比丘”,稱張居正爲“朝廷欽封幹大國事閣下張”,還說自己“保佑皇上,晝夜念經”,恭恭敬敬地請求大明朝廷給他賜封。

萬歷七年,張居正收到書信和禮物之後上奏神宗,在奏疏和通信中將鎖南堅錯(索南嘉措)稱爲“烏思藏僧人”“藏僧”或“西僧”,將西海(青海湖)以西的青藏高原地區稱爲“西番”[17]。可見當時的官員已經开始以“西”和“藏”指代烏斯藏地區。

張居正在《番夷求貢疏》中混用“烏斯藏僧人”“西僧”,劃线部分爲索南嘉錯(三世達賴)請求大明冊封的書信。(《張太岳文集·卷四十三》)

如果說蔡汝賢和張居正的奏疏只能說明“西藏”的名稱在當時初具雛形,那么十多年後鄭洛的《敬陳備御海虜事宜以弭後患疏》則完全確定了“西藏”一詞的內涵[18]。

《皇明經世文編 · 卷四百五》記載右都御史、經略陝西延寧甘肅宣大山西邊務的鄭洛在萬歷十九年平定洮河之亂後,上書朝廷詳細闡明了經營西邊的战略。他提到當時藏地已經成爲宗教中心,“各番赴藏受戒,如漢人之赴京求官”,文中交替使用“去烏思藏受戒”“各僧就近取道海上,直赴西藏”等表述,證明當時已經形成混用“烏斯藏”“藏”和“西藏”形容西藏地區的習慣。

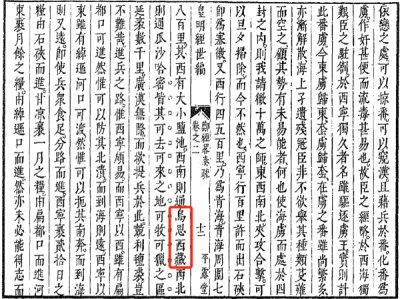

鄭洛奏疏中介紹番僧“去烏思藏受戒”“直赴西藏”(《皇明經世文編 · 卷四百五》)

鄭洛還詳細記錄了西藏的地理方位:“西寧行百裏許而出石硤,即爲塞徼。又西行四五百裏,乃爲青海(青海湖)。青海周圍七八百裏,其西有大小鹽池,西南則通烏思西藏(注:“烏思西藏”在此處爲同位語,被鄭洛用於指一個地方,而非兩地),西北則通瓜(今酒泉市瓜州縣)沙(今敦煌市)哈密(今哈密市)。皆其可去可來之地、可牧可獵之區,延袤數千裏,廣漠無際。”

鄭洛奏疏中描述“西藏”的地理位置(《皇明經世文編 · 卷四百五》)

綜上所考,從蔡汝賢的“(由)西(至)藏一路”、到張居正的“西”“藏”“烏思藏”、一直到鄭洛的“藏”“烏思藏”“西藏”,可見最晚到有明萬歷年間,中國已經形成了使用“西藏”一詞指代過去“烏斯藏”地區的慣例。

六、清朝將“西藏”的名稱制度化

明朝對西藏和周邊地區的羈縻管理主要由三條主线構成,一是從明初开始設立都指揮使司和衛所制度作爲軍事保障,二是通過對當地的僧俗首領的“多封衆建”實現政治穩定,三是以張居正爲首的幹臣巧妙運用藏傳佛教格魯派信仰有效緩解西藏、青海諸番乃至蒙古各部與明朝間的緊張關系。清朝的統治者將這些明朝肇始的制度發揚光大,實現了對西藏的直接統治。

從明末开始,衛拉特蒙古的和碩特部首領固始汗以武力佔領青海和西藏地區。1641年,在格魯派的四世班禪與五世達賴的請求下,固始汗攻打西藏地區噶瑪噶舉派的藏巴汗政權,不久後佔領日喀則,降服後藏地區。1653年,順治帝冊封顧實汗爲“遵行文義敏慧顧實汗”。此時在西藏地區的和碩特汗國已經臣服滿清政府。

1717年,蒙古准噶爾部首領策妄阿拉布坦攻入拉薩,和碩特汗國末任可汗拉藏汗派人進京向中央政府求援,但很快兵敗身死,和碩特汗國覆滅。准噶爾軍隊進入西藏後燒殺搶掠,無惡不作,給西藏社會和人民生活帶來了極大的災難。

准噶爾部佔據西藏震驚朝野,清廷深感茲事體大。康熙當時稱:“西藏屏蔽青海滇蜀,苟准夷盜踞,將邊無寧日。”於是兩次對准噶爾用兵。1719年,康熙派十四子允禵擔任“撫遠大將軍王”,以年羹堯爲四川總督負責後勤,徵討策妄阿拉布坦。

《清代西人見聞錄》記載清軍此役得到了西藏人民的廣泛支持,“所經之處,人民集合起來,歡呼達賴喇嘛,聽取中國皇帝派出的大臣的命令。”最終准噶爾部北遁伊犁,西藏重新回歸中國。

在驅逐准噶爾擾藏勢力後,清廷沒有重新扶持和碩特部在西藏建立政權,而是改爲直接任命若幹噶倫共同負責西藏政務。此役之後,康熙在1721年親撰碑文,記述了清朝派兵平定入侵西藏的蒙古准噶爾部的功德,此即前文提到的《平定西藏碑》。碑文中出現了蒙古人熟悉的“土伯特”和明朝以來出現的“西藏”一詞,共同用於指代今天的西藏地區。

立於布達拉宮方城南門外西側的《平定西藏碑》中有“爰紀斯文,立石西藏”一句(《西藏碑文》)

1726年,針對西藏地方出現的動亂,雍正進行了一系列行政區劃調整,將阿裏地區、藏(後藏)、衛(前藏)和康區在芒康山以西的部分劃歸西藏,奠定了今天西藏自治區的範圍。翌年,由於西藏的幾名噶倫彼此不合,雍正直接派遣內閣學士僧格、副都統馬喇進駐拉薩,擔任“欽差駐藏辦事大臣”,後改稱“欽命總理西藏事務大臣”。此舉標志着中央政府加強了對西藏地方的直接施政,“西藏”一詞也自此成了法定的正式名稱。

清朝疆域示意圖(Kallgan, Wikimedia)

對於青藏高原和附近地區的稱謂,我國從唐朝的“吐蕃”政權、到元朝的“烏斯藏”和“吐蕃等路”“吐蕃等處”宣慰司並用、到明朝的“烏斯藏”“藏”“西藏”混用、最後到清代實現了“西藏”名稱的制度化。

七、“Tibet” 和“西藏”的政治意涵

值得警惕的是,英語中的 “Tibet” 一詞所指代的區域往往不同於我們熟悉的西藏自治區,而是更接近叛逃國外的十四世達賴喇嘛等“藏獨”勢力提出的“大藏區”概念,除西藏外還涵蓋了青海全部以及四川、甘肅、雲南和新疆的部分區域。

十四世達賴等“藏獨”分子主張的所謂“大藏區”示意圖(新華社)

必須明確的一點是,歷史上從不存在這個所謂的“大藏區”。唐朝時,藏族領袖聯合當地各族部落建立的吐蕃政權,疆域極盛時的勢力範圍包括我國的西藏、青海以及其他西部省份的部分區域,但其同時也包括了尼泊爾、不丹和印度北部地區。

十四世達賴集團的“大藏區”在南邊小心翼翼地避开了吐蕃曾經控制的尼泊爾、不丹和印度北部地區,甚至連我國的藏南和阿克賽欽也沒有劃進去。要知道藏南達旺地區是六世達賴倉央嘉措的故鄉,藏族民衆心中的一塊聖地。

這些“藏獨”分子之所以沒有把這些地方劃進所謂的“大藏區”,無非是因爲目前他們的僞“西藏流亡政府”就寄居在印度的達蘭薩拉,受印度政府包庇。他們害怕得罪了自己的同謀和金主,所以不敢染指任何印度政府單方面主張的“領土”。這足以證明十四世達賴等“藏獨”勢力從來就不在意歷史事實與藏族人的福祉,他們的目的就是分裂中國、制造禍亂。

再者,即便是吐蕃政權曾經的疆域也和十四世達賴爲首的“藏獨”勢力沒有任何關系。從13世紀开始,我國西藏和毗鄰區域陸續被藏、蒙、漢、滿等各民族的政治勢力相繼/聯合管轄(藏傳佛教領袖四世達賴喇嘛雲丹嘉措本人就是蒙古人)。自古以來當地更是雜居着漢、藏、回、門巴、珞巴、羌、蒙古、土、東鄉、保安、裕固、撒拉、傈僳、納西、普米、怒等十幾個民族的人民,他們是這塊土地上的共同主人[19]。

“藏獨”勢力依據古書上記載的某個已經覆滅的政權,在某個特定時間節點的管轄範圍的一部分定義所謂的“大藏區”,要求在整片區域實現所謂的“藏人自治”,這種行爲無異於猶太復國主義分子抱着一本所謂的《聖經》搶奪阿拉伯人世代居住的土地。他們的主張既有違歷史,也違背現實,把我國各民族共同开發青藏高原的歷史歪曲爲單一民族的歷史,在各民族之間制造矛盾和分歧,包括藏族同胞在內的中國各族人民斷難接受。

近年來,海外“藏獨”分子开始在漢語中新造出一個“圖博”的說法用來翻譯 “Tibet” 和指代他們所謂的“大藏區”。2008年,十四世達賴的侄媳、“台獨”分子周美裏在我國台灣地區還成立了一個“藏獨”組織“台灣圖博之友會”。對於這種不倫不類的稱呼,我們自然應當堅決抵制。

古地名“藏”早在吐蕃政權建立之前就已經存在於藏語之中,用以指代雅魯藏布江上遊日喀則附近區域。自有明以來,隨着中央政府對西藏地區管理的逐漸常態化、制度化、直接化,朝廷爲了確保邊疆的安全和穩定,避免西藏地區的本土部落、羈縻政權或入侵西藏的外敵以“吐蕃疆域”爲基礎對西藏以外的地區提出進一步的領土聲索,於是逐漸棄用了“吐蕃”這一歷史稱呼,並通過延展“藏”這個原本較小的地理概念,同時冠以“西”的方位加以區分,逐漸形成了如今“西藏”的名稱。

自新中國建立以來,在中央政府的大力支持和全國各族人民的積極幫助下,經過西藏各族人民的團結奮鬥,西藏的發展水平邁上新台階,人民生活水平不斷改善、教育衛生和社會保障事業全面發展、現代化水平和對外开放水平不斷提高。“西藏”這兩個字是西藏地區繁榮發展和我國各族人民團結的見證。

八、西藏應譯爲 “Xizang”

子曰:“必也正名乎。”

我國民政局頒發的《地名管理條例實施細則》第十七條第四款規定:“有文字的少數民族語地名之間的相互譯寫,以本民族和他民族規範化的語言文字爲依據,或者以漢語拼音字母拼寫的地名爲依據”。

前文已經詳述,藏語裏原本不存在類似 “Tibet” 的詞匯用以形容青藏高原,今天的藏族人民也不習慣用類似 “Tibet” 的詞匯來形容西藏自治區。“Tibet” 這個粟特語、突厥語和藏語的拼接詞本身就不是我國任何一個少數民族的“規範化的語言文字”。

更何況我們在漢語中也早已不再用“吐蕃”一詞稱呼西藏地區,那么和“吐蕃”(大蕃)疑似同源的 “Tibet” 也不適合再被用於翻譯今天的“西藏”。在這種情況下,使用“西藏”的漢語拼音字母拼寫才是合情合理合法的事情。

在當下的新時代,爲了擺脫西方帝國主義和境內外分裂勢力在涉藏話語上的概念陷阱,建立中國在國際涉藏話語體系中的主導地位,我們有必要昭告外邦、曉喻四海,“西藏”的外文譯名不是 “Tibet”,而是 “Xizang”。

參考文獻:

[1] Rockhill, William Woodville, ed. The Journey of William of Rubruck to the Eastern Parts of the World, 1253-55: As Narrated by Himself. With Two Accounts of the Earlier Journey of John of Pian de Carpine. Taylor & Francis, 2017, pp.151

[2] Mair, Victor H. "Tufan and Tulufan: The Origins of the Old Chinese Names for Tibet and Turfan." Central and Inner Asian Studies 4 (1990): 14-70.

[3] Gruschke, A. (2001). The Cultural Monuments of Tibet's Outer Provinces: The Qinghai part of Amdo. Thailand: White Lotus Press, pp. 21.

[4] Bazin, L., and J. Hamilton. "L’origine du nom Tibet [An origin of the name Tibet]. Bazin L." Les Turcs, des mots, des hommes. 1991: 244-262.

[5] 牙含章. "關於 “吐蕃”,“朵甘”,“烏斯藏” 和 “西藏” 的語源考證." 民族研究 4 (1980): 3-6.

[6] 南小民, 巴桑. "論漢文 “吐蕃” 的注音原則——基於藏文文獻裏的 “吐蕃” 拼讀." 《西藏大學學報》3 (2017).

[7] 巴桑. "“吐蕃” 讀音的藏, 漢文依據考察——兼論 “吐蕃” 一詞的准確注音." 辭書研究 3 (2020): 91-100.

[8] 楊軍. "“吐蕃” 的讀音問題." 中國音韻學——中國音韻學研究會南京研討會論文集 (2006).

[9] 姚大力. "“吐蕃” 一名的讀音與來源." 元史及民族與邊疆研究集刊 1 (2014): 95-101.

[10] 陳慶英, et al. 西藏通史. 中州古籍出版社. 2003, pp.3

[11] 陳慶英"漢文“西藏”一詞的來歷簡說."《燕京學報》 5, (1999).

[12] 石巖剛. "《 御制平定西藏碑》 校錄." 西北民族論叢 1 (2015): 31-49.]

[13] 《五體清文鑑》.

[14] 李勤璞. "“西藏” 地名的起源." 歷史研究 5 (2016): 176-184.

[15] 《明史 · 卷二十三 · 莊烈帝一》

[16]《明神宗顯皇帝實錄 · 卷之三十七》

[17]《張太岳文集·卷四十三》

[18]《皇明經世文編 · 卷四百五》

[19] https://www.gov.cn/zhengce/2015-04/15/content_2851804.htm

致謝:

感謝洪範和譚樊馬克等人的討論和提供的資料。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。

標題:戴雨瀟:西藏爲什么不是 “Tibet”?

地址:https://www.vogueseek.com/post/27003.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

上一篇 : 官方通報!核輻射超標1000倍,致癌

下一篇 : 【秋色中國】青海貴德秋色染丹霞