來源: 編輯:匿名 發表時間:2024-10-22 16:58:44 熱度:6

在敦煌文獻中,則常以龍堆、龍沙、流沙等作爲敦煌的代稱。敦煌位於河西走廊西部,是絲綢之路上的樞紐之地,亦是多元文化的交融之所。初盛唐雖然也有許多吟詠敦煌的詩作,但尚未有相關考古發現與之印證,而敦煌文獻所載敦煌邊塞詩則基本都創作於陷蕃之後。

因此本文對敦煌邊塞詩的研究也將集中於陷蕃時期以及歸義軍統治時期。學界對敦煌陷蕃詩作一直關注頗多,但現有學術成果基本都集中於對單篇抄本以及陷蕃文人詩作的考證研究,缺乏深入完備的系統整理和全面考察。

唐代敦煌邊塞詩(上):陷蕃詩

一敦煌文獻中的陷蕃詩作概況

1數量多

敦煌文獻中的陷蕃詩作數量衆多,分布較廣,創作年代橫跨唐朝的各個時期。錄有陷蕃詩作的詩歌抄本則形態復雜,同一抄本內的詩歌抄錄具有很大的隨意性,不同抄本之間又因所選詩歌題材的相似性而往往有着千絲萬縷的內在聯系,故對這些陷蕃詩作很有進行統一梳理的必要。

我們往往會認爲“陷蕃詩”指的是安史之亂隴右、河西諸地淪陷於吐蕃後在其統治下唐人所創作的詩歌,前輩學者也多以此作爲判斷陷蕃詩創作時間的根據。但實際上唐王朝在整個統治期間與吐蕃政權均時有战事發生,雙方圍繞邊境諸鎮展开爭奪,各有勝負亦互有俘獲。

2選錄詩歌隨意

陷蕃詩是唐初、盛、中、晚各個階段乃至五代的歸義軍統治時期都有可能存在的一類詩作,我們在梳理陷蕃詩作時不僅要擴大搜索的時間範圍,對具體詩作創作時間的推斷也要更爲謹慎。同時,敦煌抄本在選錄詩歌時通常較爲隨意,因此在確定某些詩作爲陷蕃詩後,我們也不能草率地將整個詩歌抄本或者與其抄寫位置相連的詩歌都歸爲陷蕃詩,還是應當逐首進行單獨考察。

流露的是詩人隨夫陷蕃後,披心相付,卻被迫分離的哀婉怨艾之情。根據詩歌描述,這種分離並非是詩人主動辭別,而是無奈之舉,甚至更像是中道失偶,與《高適在哥舒大夫幕下請辭退托興奉詩》的創作心態相矛盾,故作者應非同一人。

思舊國,行啼只是爲冤家”的表述令人難以相信是出自一名落蕃的文人官吏筆下,就算將其理解爲是向長官表露忠心也不應將思戀舊國作爲被舍棄的對比項,所以更偏向於認爲這兩首詩是落蕃女詩人的作品。至於抄寫在《同前》詩後的三首闕題閨怨詩,同樣也非落蕃詩作。

二敦煌文獻中的僧官陷蕃詩研究

在所有陷蕃詩作中,除了歷來被學界着重研究的中原文士陷蕃詩作外,僧官所作或與僧官相贈和的作品數量較多,題材豐富,反映了吐蕃統治時期敦煌僧官及其周邊群體不同的處世態度與價值選擇,也向我們揭示了此期僧官所參與的宗教活動與政治生活皆由世俗政權所掌控,具有強烈的世俗化與功利化傾向。

1、敦煌陷蕃文人與僧官贈答詩

作於吐蕃佔領初期的中原文士贈予僧官的詩歌作品,或多或少都流露出反抗吐蕃、謀求光復之意。“上人”是對僧徒的敬稱,詩人卻勸他莫忘《莊子》中逍遙齊物的境界,最終的歸宿還是要去往仙鄉,這顯然是一種仙道思想的體現。

結合上一聯的表述,“霓裳”可指神仙的羅裳也可指代道士的衣袍,因此“變霓裳”可能意指上人脫下了道服而披上了僧袍,“且洗腸”則爲徹底轉變信仰之意。這不禁令人懷疑作者贈詩的上人很可能曾經是一位道士,在吐蕃佔領敦煌而道教式微之後改投了佛門。唐王朝尊崇道教,吐蕃則以佛教治。

松竹雖堅不寄生,四時但見愁雲吐。敦煌易主鎮天涯,梅杏逢春舊地花。歸期應限羝羊乳,收取神駒養渥窪。”可見詩人將上人喻爲潛伏於三危山中的龍虎,自己雖可能無法重返唐朝,但仍堅持着民族氣節,希望在有志之士的努力下,終有一日敦煌可復歸唐朝。

此外,關於該詩“鳥啼悲不語,鶯囀怨離秦”一聯,徐俊先生認爲“秦”應是“情”之誤,但汪泛舟先生認爲“秦”字實爲暗喻中原王朝。若按後者的理解,這同樣是詩人心向唐朝的曲折流露和對令狐師的委婉規勸。

2、敦煌陷蕃僧官的同題詩

敦煌淪陷後,普通僧衆與僧官處世態度的區別所載的一組《敦煌僧同題詩鈔》中更可見一斑。

只要能誠心修行,則衆生皆有佛性。而在這組詩歌中,忍草的宗教內涵被淡化了,僧人們更像是借用該草的“忍辱”之名,通過描繪忍草的形象姿態來表達陷蕃後自我的處世態度與價值選擇,歌較短,主要以描繪忍草的情狀爲主,其最後兩聯中的秋霜打葉許是指代吐蕃殘苛的統治。

而詩人選擇了寄情美景以忘憂愁,這種隱忍逃避的態度在其他陷蕃僧詩中也有體現,如沙門日進《登靈巖寺》中所寫“澄心香閣下,煩慮寂然無”等。可見面對異族統治,不少敦煌的普通僧人都渴望從自然美景或浩瀚佛法中尋求慰藉與解脫。

詩雖同樣以描寫忍草爲主,但詩人實是以忍草自喻,隱晦地表明了自己於亂世中的理想抱負。詩歌前兩聯點明了忍草的生長位置與環境,它生長於井下半空之中,雖與水面和井口都有一段距離,但從井中汲水時不可避免都會接觸到它,這與詩人的處境十分相似。

詩人雖遁入空門應爲方外之人,但吐蕃以佛教治國,重用僧官,詩人自然也被世俗所累,無法真正做到超然物外。

唐代敦煌邊塞詩(下):歸義軍詩

敦煌歸義軍詩指的是創作或傳抄於歸義軍時期(851-1036)的敦煌邊塞詩歌。它隨着歸義軍政權的建立而產生,歷經張氏歸義軍時期、西漢金山國時期和曹氏歸義軍時期,構成了唐末五代宋初西陲邊塞詩的主體。

相比於中原地區的藩鎮割據、動蕩不安,歸義軍治下相對穩定的政治局勢和社會環境爲敦煌本土詩歌的創作提供了有利條件。敦煌文獻中,歸義軍時期的詩歌作品數量衆多、題材豐富,具有較高的文學價值和歷史價值。

將以悟真出使長安的酬答詩作、《沙洲敦煌二十詠》和曹氏歸義軍時期的僧人詩爲研究對象,探討社會轉型時期文學與政治的關系,考察此期詩歌的世俗化發展進程。

一張氏歸義軍時期悟真的酬答詩作與宗教交往

1《闕題四首》所見張氏政權的三次遣使入京

詩在遣詞用句上與多位高僧的贈詩相呼應,恰恰說明在諸位高僧贈詩之後,悟真即興創作了這首十分應景的答詩。全詩敘述敦煌地區陷於吐蕃後重歸唐朝,景象煥然一新,悟真自己不辭萬裏入京面聖之事,十分符合敦煌地區獻款輸誠的主題。倘若該詩是京僧朝官酬唱所作,就對與該詩有四句重合的四首闕題詩的由來難以解釋,更何況京僧朝官也不會用朝廷並未分封的“太保”一職稱呼張議潭。

從內容來看,該詩與悟真所寫詩歌以及上首闕題詩主旨大體相近,頌揚了聖主安定四夷、恩澤敦煌的功德,同時充滿着崇敬感激之情,故應當也是大中年間歸義軍使團成員之作。而其中“臨軒”“四夷”“鳳闕”“聖澤”等詞在《合鈔》中也屢有出現,句式表達同樣相類,故不排除該詩亦是創作於同期的可能。

2、贈答詩與悟真使團進貢行爲的考察

悟真的《闕題四首》描述了張氏政權三次遣使入京的情況,其中悟真使團與其他兩批使團相比,究竟扮演着何種政治角色,又發揮着怎樣的政治作用呢?答案應該從其進貢行爲中尋找。而令人遺憾的是,傳世史書中鮮有對悟真此次出使情況的記載,只能從悟真與京僧的這些贈答詩中考察其進貢行爲。

針對楊寶玉、吳麗娛提出的悟真向朝廷奉獻佛教經論的觀點,筆者略有質疑。兩位先生根據建初《感聖皇之化有燉煌都法師悟真上人持疏來朝因成四韻》詩題以及詩中“鼓舞千年聖,車書萬裏同。褐衣持獻疏,不战四夷空”的詩句,認爲悟真進獻的是敦煌保存的佛經注疏,而認爲此詩中的“疏”應該是奏疏。

二紀景組詩《沙洲敦煌二十詠》新探

1《沙洲敦煌二十詠》創作時代考證

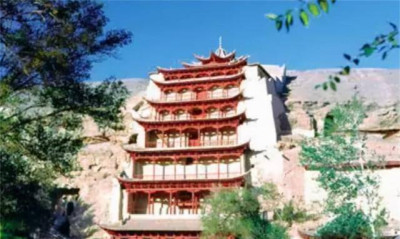

《沙洲敦煌二十詠》是敦煌寫本殘卷中遺留下來的一組敦煌本土詩人的紀景組詩,這組詩以五言律詩爲體裁,記述了當時的山川風貌、風俗民情,而且蕴涵着較爲復雜的政治與社會內涵。這組詩歌,因其獨特的價值而不斷引起學者們的重視,對於組詩產生的年代進行過多種推測,對於組詩文本也進行了較深的解讀。

避免了選用單一格律形式的呆板之弊,使得整組詩篇音韻跌宕起伏,富有變化。既要保證詩歌內容相互關聯,又要安排格律形式平仄交錯,如果是二十余年內分散所寫的詩歌,即使後期精心編排,似也很難臻於此境。

結合該組詩歌的序言內容,認爲詩人遊覽敦煌地區山川古跡之後,在較爲集中的一段時間內整體規劃並憑記憶回溯寫成了組詩。基於此,本文再進一步通過組詩中透露的史事痕跡與相關典籍參證,以推斷整組詩歌的創作年代。

2、《沙洲敦煌二十詠》政治內涵發微

從《沙洲敦煌二十詠》這組詩歌所述內容來看,當時敦煌地區的社會風貌整體上是較爲祥和的,宗教文化也得到了蓬勃的發展。除了上文所論邊塞陽關安寧穩定以至於軍心麻痹的場景之外,詩歌中的這些描述與當時的一些史料記載也可以相互印證。

張議潮在東徵西討還陽關以安定也解除了自己的後顧之憂之後,便於大中十二年(858)率大軍遠徵涼州吐蕃,並於鹹通二年(861)攻克涼州,派兵駐守,歸義軍勢力達到極盛。

然而《沙洲敦煌二十詠》絕不僅僅是一組記錄山水草木、宗教民俗的應景頌時之作,更值得關注的還是其中對時局憂患的表達。第一首《三危山詠》作爲組詩的總起,是感時傷身主題的集中體現,也奠定了組詩中大部分詩歌的感情基調。

詩人在序言中將三危作爲敦煌的代指,其在《三危山詠》中“風雨暗溪谷,令人心自傷”的表述便是以三危山風雨慘淡的景象暗指敦煌局勢的山雨欲來,對政治時局的深深擔憂卻又無能爲力令詩人心傷不已。

標題:“大漠孤煙直”——在唐代邊塞詩中,感受敦煌地區的山川風貌

地址:https://www.vogueseek.com/post/95144.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

上一篇 : 低空旅遊乘風起飛

下一篇 : 迷人秋色入佳境 相約秋日水長城