來源: 編輯:匿名 發表時間:2024-12-27 08:54:21 熱度:4

內容摘要:敦煌文獻保藏有來源於長安及周邊地區寺院的寫本,寫本生成的過程揭示出時人對長安新知的需求動向,也爲追索長安佛教史事提供了背景信息。S.5257展現海雲到達律學背景深厚的終南山雲居寺抄得戒律相關文本,又在參與花萼樓對御論衡的道氤處獲取《東夏顯正略記》,最終生成寫本傳至敦煌的過程。敦煌藏尉遲寶琳寫經則體現唐初長安官員延伸至長安南郊的奉佛寫經活動,長安周邊成爲向敦煌等地方制造寫本、傳播新知的次級中心。

關鍵詞:敦煌文獻 長安寺院 寫本生成 終南山

引 言

隋唐時期,知識精英在都城匯聚,長安無疑是圖籍經典更新的最前沿。以長安地區爲中心,以寫本爲載體,思想文化傳播至全國各地。敦煌作爲東西交往的邊陲重鎮,也是接收長安寫本的重要地域,部分寫本有幸借藏經洞保存下來。榮新江在《長安學與敦煌學》一文中提示應當關注敦煌文獻中保存的長安產生的文獻:長安地區雖然沒有發現像敦煌藏經洞那樣的文獻,但目前流存下來的隋唐典籍,其實大多數都是在長安撰作、編纂而成的;長安雖然沒有發現過藏經洞,但敦煌藏經洞中的一些文獻也是長安的傳抄本,或者就是長安傳來的真正的長安文獻。

敦煌藏經洞聚集的大量佛教寫本,直接來源於或輾轉傳抄自長安寺院者不在少數,涉及長安寺院信息的敦煌文獻不一而足。敦煌文獻與長安寺院的聯結大致表現爲以下幾種:

借助寫本的題記信息和形制樣態可以判斷,敦煌文獻中有一部分寫本是在長安寺院內制造後流傳至敦煌,即寫本在物質形態層面原本歸屬長安當地,如P.2528《文選》李善注本卷二末尾題記作“永隆〔二〕年(681)二月十九日弘濟寺寫”,說明該卷直接寫造於長安城弘濟寺中。

一部分寫本制作於長安地區,雖然不直接來源於長安寺院內,但多有長安寺院、長安僧人的參與,保存了佛經編纂譯傳、監閱校對的列位,尤以宮廷寫經爲代表,展現制造佛經寫本的流程,更蕴藏了長安佛教布局和政教導向的內涵。

另一部分寫本並非直接在長安地區生成,而是攜帶長安寺院的信息和知識輾轉至敦煌。敦煌文獻中寺院興廢、僧籍遷轉的信息往往映照長安佛教史事。S.4635《四分律刪繁補闕行事鈔》卷上之下題記爲:“沙門釋迦道宣撰。唐武德九年(626)夏中,於西京崇義寺中修訖。爾時值搜揚僧衆,融並寺塔,情中悶悒,具舒之雲爾。”道宣曾在《集神州三寶感通錄》中自述,武德七年,隋煬帝爲檀越的日嚴寺被廢,他與慧頵師徒十余人配住崇義寺,這正是唐武德九年高祖頒令《沙汰佛道詔》“京城留寺三所、觀二所”的前奏。又如P.2101《廣百論疏》卷一並序,署“西明寺沙門文軌撰”,由此得知文軌原在長安大莊嚴寺,後改隸西明寺,這與唐初長安國家寺院重心的轉移密切相關。又如P.2063(2)《因明入正理論後疏》,署“慈門寺沙門淨眼續撰”,據此寫本得以獲知,因明學僧淨眼曾在長安延壽坊南門之西慈門寺駐錫撰著。再如BD06836(北羽36)《四分律比丘戒本》卷末題記作“貞觀四年(630),長安普仁寺主惠宗受持日宣”,普仁寺不見於長安史料記載,或是唐初長安寺院,後改名或廢置。

以上所舉諸例敦煌寫本,既是理解隋唐時代長安佛典形態的參照,也是補全某一時節長安思想趨勢和人事動向的重要信息來源,敦煌所藏與長安寺院密切相關的衆多寫卷的價值可得一窺。其中,在長安寺院中生成並傳入敦煌的寫本,來源相對明確,流傳路徑更爲清晰。因此,本文謹擇取在物質性層面直接來源於長安寺院的寫本,嘗試以敦煌文獻爲例,重構寫本在長安地區寺院中生成的過程,分別從學僧和官員兩個群體出發,觀察寫本所折射出的長安地區的時代風向和精神特質。

一、學僧求法與長安地區寺院寫本的整合:以S.5257爲例

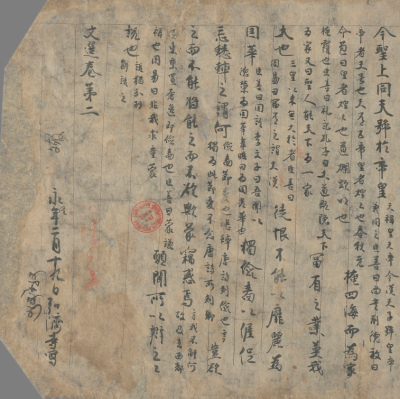

英藏敦煌文獻S.5257“郭元震宣”及《東夏顯正略記》,全卷行草書體,字體一致。起首第一紙抄錄以敕旨形式宣示京城諸寺傳寫的《侵損常住僧物現報靈驗記》,後有《食訖後偈》,爲第一部分。第二紙接抄《東夏顯正略記》,首題壓寫於第一、二紙紙縫之上,署“於內供奉、十大德道氤法師邊借寫”,第六紙末有“時以开元廿八年(740)正月十二日釋子海雲於京雲居寺寫記”題記,爲第二部分。第六紙後原寫卷斷裂,接續裱補殘卷二紙半,摘抄戒律類文本,爲第三部分。

題記中的“京雲居寺”,《兩京新記》《長安志》《寺塔記》等未見著錄。前人尚未確定其位置,僅以其在長安。白居易有《雲居寺孤桐》《遊雲居寺贈穆三十六地主》等詩,可知時常出入此寺;而其《寄王質夫》一詩曰“春尋仙遊洞,秋上雲居閣。樓觀水潺潺,龍潭花漠漠”,將雲居寺與終南宗聖觀、仙遊潭等名勝並舉。此寺名又見於道宣《關中創立戒壇圖經》。道宣於乾封二年(667)創立戒壇,自述“四方岳瀆沙門尋聲遠集者二十余人”,“衆侶更集,載受具戒,多是遠人,京寺同學,鹹來觀化”。在道宣羅列的參與者名位中,居首者即爲“終南山雲居寺大德僧伽禪師”。由此可以確定,雲居寺在終南山中。要理解雲居寺的情況,就需要從僧伽禪師入手。

僧伽是長安名僧玄琬律師門人。道宣及其師智首與玄琬一門交往甚密,玄琬作爲太宗時期皇太子、諸王、皇後及六宮的戒師,以其在宮廷和京城的尊崇地位和廣大影響,推動智首進一步在長安佛教界顯揚聲名。在貞觀前期抑佛的整體環境下,智首、玄琬二門僧衆在唐初守戒運動中曾發揮重要引導作用,僧團的整肅使初唐長安律僧獲得尊重和選用,所謂“唐運搜舉,歲拔賢良,多是律宗,實由琬之篤課也”。貞觀九年智首寂滅;貞觀十年玄琬沒世,百官哀禮,殯於終南;終南山留有玄琬遺跡,蕭鈞制銘、李百藥制碑,立於塔所,時稱“冠絕”。由此因緣,道宣在創立戒壇的活動中,以僧伽爲“京寺同學”之首;道宣在《續高僧傳》中也多次提及僧伽,並特別將其事跡附於《玄琬傳》後,以示僧伽對於玄琬的承繼,充分認可僧伽的律學地位。道宣、僧伽作爲原本長安律學領袖的傳人,在智首、玄琬去世後依舊保持着密切往來。有理由推想,僧伽所在終南雲居寺可能是長安周邊地區律學傳承的重要陣地,雲居寺中也保藏了相當豐富的律宗文獻。

S.5257寫本第一部分的內容正是侵損常住僧物品的靈驗事跡,警示破壞寺院律條的報應。文曰:

敕旨:京城諸寺各寫示道俗侵損常住僧物現報靈驗,具列如後,宣示黎庶者:台州始豐縣丞李意智於寺直歲僧智瓌處小布十端不還……始豐縣錄事王力侵損寺家大衆物……徐遍覺亦損寺家大衆物……

先天元年九月一日臣郭元震宣

中村裕一、楊寶玉等已先後指出此文書第一部分“敕旨”之說和“郭元震宣”之署名應系僞托。雖系僞托敕旨宣示,但也說明長安佛寺林立,已產生諸多偷盜寺產遭受業報的靈驗故事。此靈驗記所謂常住僧物,道宣《四分律刪繁補闕行事鈔》和《量處輕重儀》等律疏著作中有明確分類和對應的結果。雲居寺具備保存律學相關文本的背景,所以直到开元年間,海雲仍能在終南雲居寺中抄得與整肅寺院戒律相關的靈驗故事,並作爲戒律學習的副文本傳至敦煌。同理,第三部分戒律類文本,也當是海雲在雲居寺獲取、整理的律學知識。

S.5257第二部分《東夏顯正略記》是佛道論衡性質的文本,大部分內容可見於智昇《續集古今佛道論衡》,定源指出兩文獻在內容上至少存在同一史源。自貞觀十一年始,長安教界展开激烈的佛道論衡,太宗“道在佛前”的詔令引發僧團的強烈抵抗。智首、玄琬以戒律僧衆勉力維持的安穩局面難以爲繼。從前文所引乾封二年道宣記錄的銜名來看,僧伽在風聲鶴唳、動蕩難安之時,並未著籍於玄琬曾駐錫的普光寺或延興寺,最終選擇晦跡世外,退居終南山雲居寺。貞觀十三年道宣回京駐錫終南山豐德寺時,法琳入獄案正在長安鬧得沸反盈天,道宣着意搜羅太宗朝論衡事集於《集古今佛道論衡》。終南山寺作爲長安周邊的退隱之地,對佛道論衡類文本的關注和收藏應當早有淵源。

而S.5257首題下題記特別說明“於內供奉、十大德道氤法師邊借寫”,直接使开元時期海雲抄本的完成因緣得以展开。道氤(668—740),僧傳載其俗姓長孫,長安高陵人,先後在洛陽天宮寺、大福先寺講論,晚年居住於長安青龍寺。法藏敦煌文獻P.3535卷背書“大唐开元十六年(728)七月卅日敕爲大惠禪師建碑於塔所設齋贊愿文”,署“大薦福寺沙門道氤述”,定源據此補充了佛教史傳關於道氤在長安活動軌跡的書寫,提出道氤在开元八年至十六年期間居住於薦福寺,與一行共同師從金剛智學習的推想。

道氤“內供奉”一銜,廣泛見於中晚唐佛教史料。內供奉僧多活動於內道場,侍從帝室,承擔爲國祈福、講論譯經等官方活動,在政教聯結中扮演關鍵角色。而目前學界認爲有關內供奉僧身份的較早記載正在道氤傳記中,經長安興善寺復禮法師推薦,道氤“從此聞天,供奉朝廷”。僧史傳記相對模糊的文學性表述,通過敦煌文書S.5257道氤“內供奉”銜名得以明確,爲玄宗時期的長安僧團和政教互動的形態提供了新的證據。

道氤擁有“十大德”名分一事,則是通過S.5257方才獲知的信息。“十大德”是武德之初所置綱維法務的僧官,唐初曾以十大德爲中心形成中央認定的教團中樞;太宗、高宗時期,暫未見十大德設置延續之明證;武則天至代宗時期,又陸續有京城十大德之說,偏向於表彰高僧在長安僧團中的崇高地位。《唐思恆律師志銘》記:“初,和帝(引者按,唐中宗)代召入內道場,命爲菩薩戒師,充十大德,統知天下佛法僧事。圖像於林光殿,御制畫贊。”同時期道岸(653—717)亦被徵入內道場,中宗御制《林光宮道岸法師像贊》特別稱揚了道岸“維持法務,綱統僧政”之功。思恆、道岸擔任“十大德”的時代較道氤稍早,但由二人在內道場的政教活動和權責待遇便可得知,作爲“十大德”之一的道氤在長安僧團中的地位和影響力。

更重要的是,开元十八年玄宗定佛、道二教優劣,道氤於花萼樓對御,辯倒道士尹謙,得到玄宗贊賞。道氤隨後別集《對御論衡》一本,“盛傳於代”,唐慧琳《一切經音義》卷八四所釋道氤《定三教論衡》或即此書。道氤處應收藏有相當豐富的佛道論衡類文本,海雲得以向他借取。海雲特地強調自己是於“道氤法師邊”借寫,以顯明此寫本來源的可靠性和權威性。據題記,海雲在开元二十八年正月抄寫此卷,當年七月道氤圓寂,葬於終南山逍遙園。

傳世僧史記述道氤終老於長安青龍寺,未見其與終南雲居的聯系。幸運的是,法藏敦煌文獻P.2173《御注金剛般若波羅蜜經宣演》卷上,在正文前保留了珍貴的道氤自敘:

大唐开元中,歲次大泉獻,皇帝御天下之廿三載……既而雄都上京,刊勒金石,溥天率土,班宣句味,洗生靈之耳目,裂魔着之籠樊,曠劫未逢,今茲何幸!氤臥病林藪,杜跡彌年,伏覽聖謨,載懷拚躍,旋荷明詔,濫預弘揚。力課疲朽之余,虔敷幽奧之跡。

道氤自述在开元二十三年集《御注金剛般若波羅蜜經宣演》時已“臥病林藪,杜跡彌年”,說明他長時間退隱山林休養身體,並未一直在長安城內的青龍寺居留,來往長安城最爲便利、成熟的山林修行處自然是終南山。兩相對照,可知道氤晚年擇終老之處正在雲居寺或周邊。

S.5257是海雲在京畿終南雲居寺搜集整合形成的新寫本,也是寺院寫本組合生成、僧衆學問交流互動的生動例證。長安地區的寺院在積蓄典籍資源、接收知識更新方面,比之地方無疑具備相當的優勢。學僧自地方來到都城,着意利用寺院寫本完善知識體系,關注長安宗教論衡的最新動態,他們在長安寺院對寫本的整理和吸收,更具目的性和使命感。海雲特意注寫的題記,是其傳抄新知時格外重視長安來源之權威性的表現。而借助流傳至敦煌的長安寺院寫本,我們得以發現長安寺院的收藏情況和思想動向,補充了長安佛教的重要拼圖。

二、官員供養與長安地區寺院寫本的制造:以尉遲寶琳寫經爲例

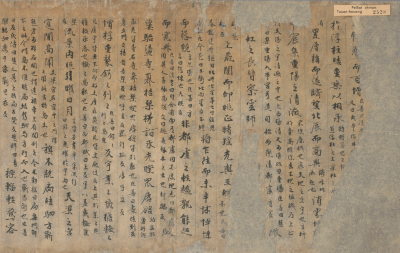

敦煌文獻中來自長安地區終南山寺的寫本,還有尉遲寶琳寫經一組,包括BD14496《阿毗曇毗婆沙論》卷五一、P.2056《阿毗曇毗婆沙論》卷五二、遼寧省博物館藏LD29445《阿毗曇毗婆沙論》卷五五、日本書道博物館藏69號《阿毗曇毗婆沙論》卷六十。寫經書法精美,裝幀嚴整,每紙28行,行17字,有烏絲欄,經黃打紙。據P.2056題記錄文如下:

龍朔二年(662)七月十五日,右衛將軍鄂國公尉遲寶琳與僧道爽及鄠縣有緣知識等,敬於雲際山寺潔浄寫一切尊經。以此勝因,上資皇帝皇後、七代父母及一切法界蒼生,庶法船鼓栧,無溺於愛流;慧炬揚暉,靡幽於永夜。釋擔情塵之累,鹹升正覺之道。

此經即於雲際上寺常住供養。

經生沈弘寫。用紙九張。

造經僧道爽別本再校訖。

尉遲寶琳,唐初名將尉遲敬德子。據《尉遲敬德墓志銘》,尉遲敬德於顯慶三年(658)十一月卒於長安隆政裏私第,尉遲寶琳爲父作銘,襲鄂國公。次年四月,寶琳將父母合葬於昭陵賜塋,《大唐故司徒公並州都督上柱國鄂國公夫人蘇氏(蘇娬)墓志銘並序》雲“其子銀青光祿大夫行衛尉少卿上柱國寶琳,早遇偏艱,晚丁極罰。痛因瘡巨,恨結風枝”,極言傷情。丁父憂居喪二十七月,尉遲寶琳約在顯慶六年(661)一月服除。次年龍朔二年中元節尉遲寶琳施寫藏經,或爲亡故父母祝禱冥福。如將尉遲寶琳的佛教信仰追索至家族,最爲突出的人物自然是其從兄弟慈恩法師大乘基(窺基),龍朔二年時大乘基正在玄奘譯場中擔綱。尉遲寶琳寫經的文字及分卷,均與北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯舊本六十卷《阿毗曇毗婆沙論》相合。雖然玄奘已於顯慶四年七月完成新譯《阿毗達磨大毗婆沙論》二百卷,但尉遲寶琳施造寫經時未採用玄奘新譯。《大慈恩寺三藏法師傳》特別記載玄奘向高宗進表雲:

去月日奉敕,所翻經論,在此無者宜先翻,舊有者在後翻。但《發智》、《毗婆沙論》有二百卷,此土先唯有半,但有百余卷,而文多舛雜,今更整頓翻之。去秋已來已翻得七十余卷,尚有百三十卷未翻。此《論》於學者甚要,望聽翻了。余經論有詳略不同及尤舛誤者,亦望隨翻,以副聖述。

從中可以看出,高宗曾明令玄奘先行翻譯唐土原本缺少的經論,舊譯則暫且擱置。玄奘堅持繼續翻譯《毗婆沙論》新本的要求雖被應許,但不得不說新譯在長安教界頗受爭議和阻力。

尉遲寶琳施造一切尊經的規模,則正可以道宣麟德元年(664)作《大唐內典錄》爲參考。該書卷八“歷代衆經見入藏錄”,以長安西明寺藏經爲基礎,計有衆經律論傳合800部,3361卷,用紙56000余張,收納於326帙中。可見尉遲寶琳寫一切經所耗巨大,因而還動員了鄠縣信衆,且設有專門監護的造經僧道爽,負責再行校對,程序嚴謹。值得一提的是,尉遲敬德夫婦墓志書法精嚴,志蓋四面雕飾精美,唐室尚飛白書風,尉遲敬德志蓋不僅是昭陵陪葬墓中體量最大的一方,志蓋的飛白書也是不可多得的傳世精品。《尉遲敬德碑》由高宗時與殷仲容並稱雙絕的書家王知敬書寫。雖然這主要出於高宗對尉遲敬德父子的看重,但尉遲寶琳本人應當具備一定的書法審美素養,他發愿寫造的經卷被奉爲精品,經生沈弘被認爲用筆熟練合度,一派斯文高雅之風。

寫經地點雲際山寺,《長安志》記載“雲際山大定寺”在鄠縣東南六十裏,隋仁壽元年(601)置爲居賢捧日寺。樓觀道真人李順興在此隱居,持念《金剛經》,“聚壘瓦塔,以記經數”;大業年間(605—618),此地被賜予駙馬都尉、吳國公尉遲安爲柴莊,尉遲安在此置寺。畢沅《關中勝跡圖志》認爲雲際山大定寺即雲際寺,有當地學者論證兩寺不在一處,雲際寺約在大定寺以西、今池梁肩寺坪遺址處。由尉遲寶琳寫經題記可知,雲際山寺還有上寺、下寺之別,一般山中上寺位於山峰,下寺位於山麓,下寺通常作爲附屬寺院存在,尉遲寶琳將寫經保藏於等級更高的上寺長期供養。

隋唐之際,終南山成爲面向北面長安城开放的山林修道空間。貞觀年間,新羅僧慈藏自長安勝光寺移住南山,“於終南雲際寺東懸崿之上架室居焉”,居三年還京,蒙敕慰問;玄奘弟子、新羅僧圓測曾依終南山雲際寺靜修八年,西明寺僧徒請其還寺开講;道宣《關中創立戒壇圖經》所記乾封二年創立戒壇之參與者中,有“終南山雲際寺大德悟玄律師”。又有岑參尋蹤雲際寺僧,吟“昨夜雲際宿,旦從西峰回”句。長安城內和終南山寺間,多有僧衆、信衆往復流動,如終南山豐德寺智藏开講《大智度論》,“京邑士女傳響相趨,雲結山阿,就聞法要”。長安的官員、貴族營置的莊園別業,習業山林的僧道寺觀在長安南郊交匯,自然催生出官員供養寫經的活動。唐惠詳《弘贊法華傳》卷十記載,宋國公蕭瑀於雍州藍田縣建造津梁寺,“爰舍珍財,寫《法花經》,凡一千部。紙墨等事,盡妙窮微,書寫經生,清淨香潔。有人欲受持者,必殷勤三請,方始授之”。蕭瑀與尉遲寶琳供養寫經相似的程序和要求,體現了其時長安官員的佛教互動延伸至周邊,並形成南郊修造寫經的流行風向。

另外,S.9594+S.7584+P.2090《妙法蓮華經》(八卷本)卷七,卷末題記作“龍朔三年十一月十三日於雍州寫。經生彭楷抄”。寫本形制規整,書法精美,很可能也是長安周邊地區寺院監造的寫經。

三、結語

敦煌文獻中留存有直接來源於或間接傳抄於長安及周邊地區的寫本,當今可以看到的寫卷作爲終端形態提供了諸多信息,其間寫本生成的過程則隱而不顯。S.5257的寫本形態和雲居寺題記,爲追補長安佛教史事提供了线索,更展現其時外來僧衆到達長安地區寺院後關注、汲取的佛教新義和社會動向,知識體系的整合更新與寫本生成同步發生。敦煌藏雲際寺尉遲寶琳寫經等呈現出唐初官員措意寫造經本的環節安排、施造規模,以及他們延伸至長安周邊的信仰活動。終南山既在特殊地緣關系基礎上受到長安官員的偏愛,又坐擁山林寺苑和禪僧信衆,長安城中奉佛寫經的風向吹拂至此,終南寺院也成爲向敦煌等地方傳播長安佛學新知的次級輻射中心。

作者簡介:宛盈,北京大學歷史學系博士研究生。研究方向:隋唐史。

本文發表於《文獻》2024年第6期,爲省篇幅刪去注釋,如需引用請參考原文。

標題:宛盈丨敦煌文獻所見長安地區寺院寫本生成舉隅

地址:https://www.vogueseek.com/post/107775.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

上一篇 : 壯美廣西·新山海經㉙丨一條會开花的河